電気の専門用語

- 配線用しゃ断器(MCCB)

- 検電器

- 漏電

- 避雷針と避雷器

- トラッキング現象

- 「停電」時の対処法について

- 発電機 ~非常時に備えて~

- IoT家電(スマート家電)

- 波及事故

- 電気事業法の要点解説について

- 小出力発電設備における主任技術者の取り扱いについて

- 点検結果報告書で用いられる専門用語辞典

- 新エネルギー

- 絶縁用保護具

- 絶縁抵抗計

- クランプ式電流計(クランプメータ)

- 常時監視システム

- ポリ塩化ビフェニル(PCB)

- 電力需給用計器用変成器(VCT)

- デマンド(Demand)

- 真空電磁接触器(VMC)

- 高圧カットアウト(PC)

- 断路器(DS)

- 過電流継電器(OCR)

- 配線用しゃ断器(MCCB)

- 零相変流器(ZCT)

- 地絡継電器(GR)

- 変成器(VT)

- 変流器(CT)

- 真空しゃ断器(VCB)

- 高圧交流負荷開閉器(LBS)

- 責任分界点

- 触媒栓

- 制御弁式鉛蓄電池

- 避雷器

- 直列リアクトル

- トップランナー変圧器

- トップランナー制度

- 変圧器

- ブッシング

- 力率

- 進相コンデンサ

クランプ式電流計(クランプメータ)

(1)概要

電気設備の運転状況を把握するためには、電路や電気機器に流れている電流の欠かせません。

また、電気事故の防止のためには、漏れ電流の測定も必要になります。

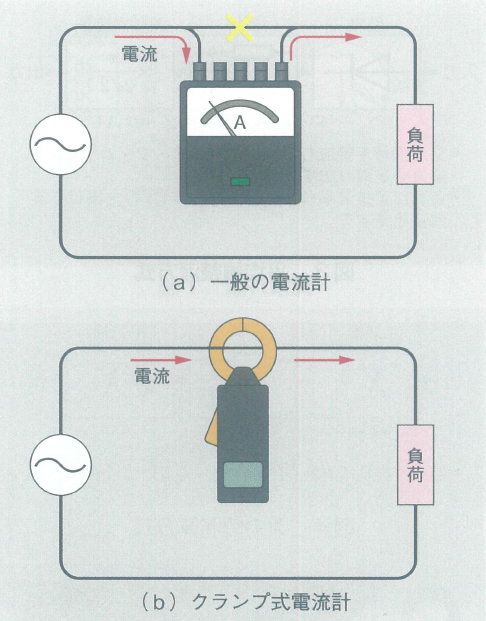

本来、電流の測定は電流計を回路に直列接続する必要があり、回路の切離し作業などがあって非常に手間がかかる

作業となります。それに対して、回路の切離しを行なわず、測定したい電線を挟み込むだけで電流の測定を行なうことが

出来る測定器がクランプ式電流計(クランプメータ)です。

左:クランプメータ(一般用)、 右:クランプメータ(大口径用)

(2)測定方法

①負荷電流

負荷電流を測定する場合は、測定したい電線1本(相)のみをクランプ部で挟み込むことで、挟んだ電線に流れている

負荷電流が測定できます。

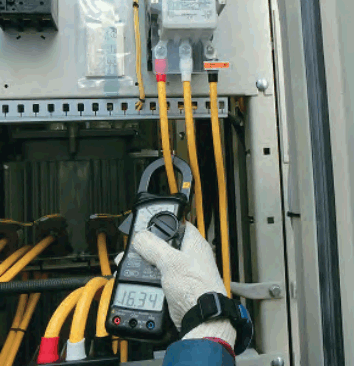

負荷伝絵流の測定原理 負荷電流の測定状況

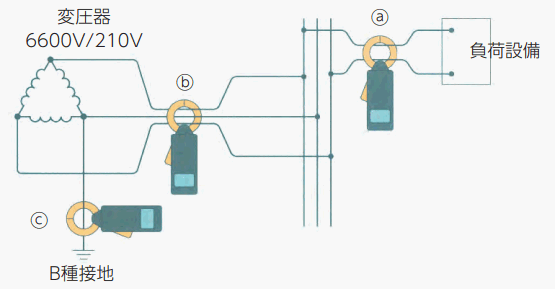

②漏れ電流測定

漏れ電流を測定する場合は、電線を一括で挟み込むことで負荷電流が互いに打ち消され、漏れ電流だけを

測定することができます。

なお、測定回路が単相回路の場合は電線2本を一括に、三相回路の場合は電線3本を一括挟み込むと測定で

きます(a,b)。また、単相もしくは三相変圧器の2次側に施されているB主接地線を挟み込むことで変圧器から供給され

ているB主接地線を挟み込むことで変圧器から供給されている負荷設備全体の漏れ電流が測定できます。(c)。

漏れ電流の測定原理(三相回路の場合)

三相回路一括による漏れ電流測定状況 B種接地線による漏れ電流測定状況

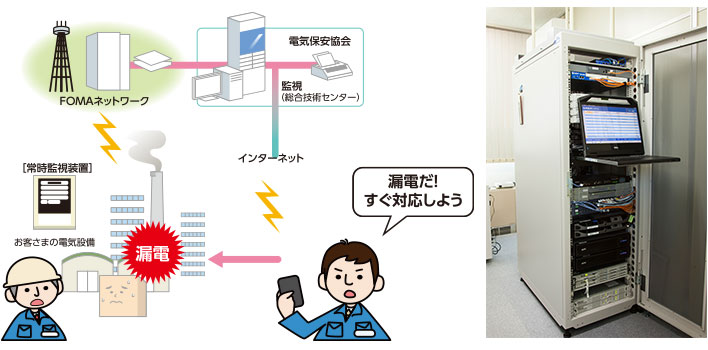

常時監視システム

保安管理業務における電気事故のなかで、特に発生ひん度の高い低圧電路の絶縁劣化による事故を未然に防止するため、低圧配線や電気機器の絶縁状況を常時監視する装置です。異常発生の際はその状況を双方向通信が可能な通信方式を利用して、協会の受信装置に伝送することにより、お客さまの手を煩わすことなく迅速な対応が図れるものです。また、保安管理業務の絶縁監視のみではなく、オプションで各種接点の入出力信号やアナログ信号の入力が可能なため、お客さまのニ-ズにあったご利用も可能です。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)

PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは工業的に合成された化合物で水に極めて溶けにくく、沸点が高いなどの性質を有する主に油状の物質です。熱で分解されにくく、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボンなど様々な用途に使用されてきました。

しかし、PCBは毒性が強く脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な中毒症状を引き起こすことが報告されました。主な症状としては爪や口腔粘膜の色素沈着、爪の変形、また、まぶたや関節の腫れを引き起こし、肝臓障害や神経障害の恐れもあります。このことから昭和49年(1974年)には製造が禁止され新たな使用も禁止されています。

PCB含有機器は平成13年(2001年)に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が制定され、PCB廃棄物として国が定める期限内に処理することが、事業者(保管事業者及び保有事業者)に義務づけられました。

PCB廃棄物はPCB濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類され、それぞれの処理施設が異なります。また、北海道の場合、変圧器・コンデンサ類については平成34年(2022年)3月31日まで、それ以外の安定器・PCB汚染物等については平成35年(2023年)3月31日までと処理期限が決められています。

コンデンサ 変圧器

変圧器

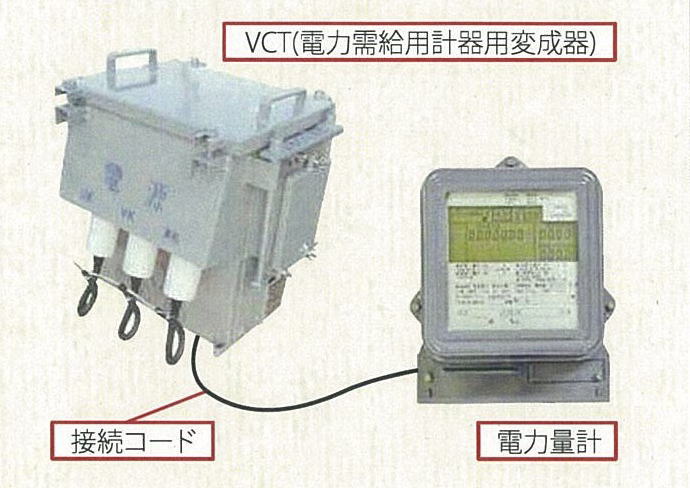

電力需給用計器用変成器(VCT)

Voltage:電圧

Current:電流

Transformer:変成器

それぞれの頭一文字を取って一般的にVCTと呼ばれています。大きな鉄箱の中にVT(計器用変圧器)、CT(変流器)と呼ばれる電気機器が納められ、これらから得た電圧と電流の情報をこのVCTと接続される電力量計により、電力量を計算し表示しています。この機器は高電圧を扱う事業場に設置されており、学校やコンビニなど身近な施設にも存在します。

電力量計は高電圧・大電流を加えると破損してしまうため、VTでは高電圧を110V前後の低電圧に、CTでは定格電流として5Aの電流に変換しています。

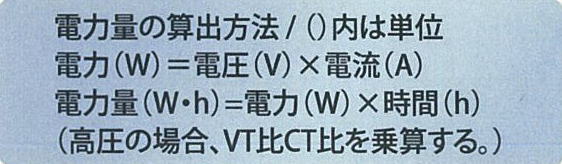

この電圧と電流により演算される電力や電力量は下記の計算で行われています。

また、電気料金を算出する基となる機器でもあるため、その計量における精度は高く、法律の定めにより一定期間毎に検査を必要とする機器でもあります。検査を行う際には、設置した状態では出来ないことから停電を行い、同じ容量の機器に取り替え、定められた条件の中で検査を実施することとなります。

テレビや冷蔵庫は普段の生活の中で日常的に使用する電化製品であり、消費電力も少ないのですが、長時間使用することで使用電力量は多くなってしまいます。反対に電子レンジやドライヤーなどの消費電力の多い電化製品は短時間でも使用電力量は多くなります。ほかにもホットプレートや炊飯器など熱を発生する電化製品も多くの消費電力を必要とします。

例1 テレビ(150W 5時間 使用の場合)

150W×5時間=750W・h → 0.75kW・h

例2 電子レンジ(1500W0.5時間 使用の場合)

1500W×0.5時間)

=750W・h → 0.75 kW・h

同じ電力量ですが、使用する時間に大きな差があることがわかります。

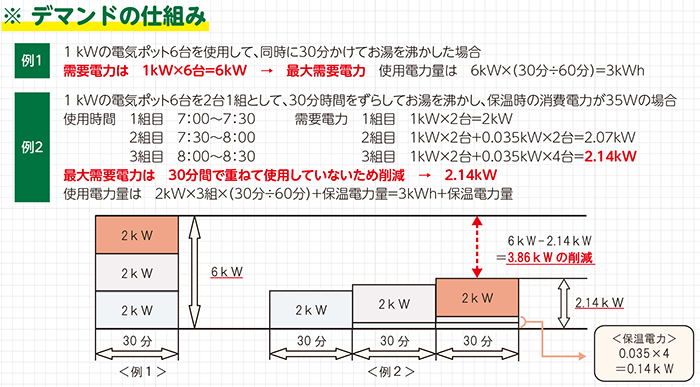

デマンド(Demand)

デマンドを翻訳すると、「要求」、「需要」となります。

電気用語としての「デマンド」は、後者の意味を持ち、電力の受給契約では「最大需要電力」のことを指すのが一般的です。

例えば、高圧電力の契約電力500kW未満の契約では、「実量制」といって、お客さまの30分間ごとの平均使用電力のうち、月間で最も大きな値(デマンド、kW)が基準となり、実際の契約電力が決められることになります。具体的には、月間のデマンドのうち、当月と過去11カ月で最も大きな値が契約電力となるのです。一方、500kW以上の契約では、電力会社との協議で決まることとなっています。

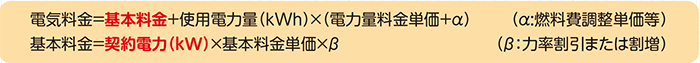

なお、高圧以上で電気を取引している場合の基本料金は、以下のように計算することができます。

例1では最大需要電力が6kWとなりますが、例2のように使用方法を変えると最大需要電力は2.14kWとなり、

3.86kW下げることができます。

| なお、使用電力量については保温時間により変動しますが最大需要電力が下がるため、節電効果により電気料金のうち基本料金を低減させることができます。 工場や事務所ビルなど使用形態は千差万別ですので、それぞれにあった節電対策が必要となります。そのためには、電気の見える化としてデマンド監視装置などを活用すると、電気の使用状況を把握でき、より一層の節電対策を行うことが可能となります。 |

|